venerdì 30 novembre 2007

Я твой слуга, я твой работник

A centinaia di chilometri di distanza, nella via Montenapoleone, donne italiane abbronzatissime inguainate in scintillanti pellicce milionarie di visoni e cincillà sfilano a braccetto incuranti e incoscienti di tutto sciabolando sorrisi bianchissimi sotto una cascata elettrica battente e scrosciante di luminarie natalizie multicolori. Ricchissimi cagnolini-topo le accompagnano incappottati in preziosissima lana di cachemire rosso e oro.

mercoledì 21 novembre 2007

Tempesta elettrica che schiocca lampi e fulmini

Milioni di fulmini, di scariche elettriche, di volt, di watt, di ampère: dalle persiane guardo questa fine del mondo elettrica spaventosa che non ci lascia scampo e che mi assorda con il rombo dei tuoni e il fragore dei lampi mitragliati con perfidia come su un campo di battaglia.

Ma vedo bene? Da dietro alla mia persiana, nella strada deserta spazzata da un vento che fischia terrore, con l'asfalto luccicante che riflette un marasma di miliardi di scariche elettriche mortali, un giovanotto ingrassato e con le gambe storte cammina ingobbito nella tempesta malvagia: nella mano sinistra un pacchetto di patatine fritte calde e fumanti, nella mano destra un cellulare che tiene attaccato all'orecchio. Ride. E parla coi suoi amici. Dà appuntamenti per il prossimo aperitivo al solito posto e alla solita ora. E parla spensierato, ride incosciente, allegramente affronta -senza paura- la tempesta elettrica che squassa la città.

Brilla nel buio della notte malvagia un'antenna di telefono cellulare; trilla nel fragore di questo incubo tremendo una risata argentina; si diffonde nel vento turbinante di tempesta profumo di patatine fritte. Ed ecco, un fulmine potentissimo, di forse cento milioni di volt, s'abbatte sull'antenna del cellulare del giovanotto telefonico ingrassato e ridente. Un dio tremendo ma finalmente sazio si ritira appagato fra le nuvole inferocite mentre un grasso mucchietto di cenere bruciante si disperde nel vento della notte.

Ero stato a trovarti, sai

Ero stato a trovarti, sai, quella sera di settembre, nella tua stanza con il rame alle pareti, lucido, pulito, scintillante com'eri sempre stata tu.

Ero stato a trovarti nella tua stanza preferita, dove una volta mi toglievo il cappotto e mi sedevo al camino e mi offrivi il tuo tè, e i tuoi biscotti fatti in casa, con il burro e con la panna e mi parlavi del passato, e di quello ch'era stato, della vita che se ne andava e di chi non c'era più. E mi parlavi di te, e ti parlavo di me e gli inverni passavano così, in quella stanza calda e così bella, con le fiamme del camino che accendevano il rame e il tuo volto così rosa.

Ero stato a trovarti, sai, alla sera, quand'eri ormai rimasta sola nella stanza preferita, con il rame alle pareti ma il camino che era spento; e tu eri lì con il viso così bianco e i capelli pettinati e le forcine ordinate e il vestito elegante che dicevi con orgoglio d'aver comprato a Milano prima che cambiasse tutto quel settembre di quaranta anni fa.

E ti rivedo ancora, così chiara nei miei occhi, quaranta anni fa, ti rivedo come fosse proprio adesso, che correvi inciampando sulla strada polverosa che scendeva verso il fiume coi capelli spettinati e quel tuo vestito nero, e urlavi disperata "el mè Paolin, el mè pinìn!" e le donne del paese che correvano con te e urlavano con te e piangevano con te quel tuo figlio sfortunato, quel tuo figlio annegato e portato in processione su dal fiume come un Cristo crocifisso con le braccia spalancate e i capelli gocciolanti e quel viso così bianco e la bocca martoriata e i denti spezzati e le labbra insanguinate.

Ero stato a trovarti, sai, quella sera di settembre, nella tua stanza preferita con il rame alle pareti, dove tu mi offrivi il tè , per il mio ultimo saluto, per la mia ultima carezza su quel tuo viso così bianco, sbiancato da una vita di dolore che t'aveva segnata, consumata e alla fine abbandonata.

giovedì 15 novembre 2007

Sono chiuso in questo cubo

Sono chiuso in questo cubo.

Le braccia lunghe sui braccioli

le mani a tenaglia sul legno

consumato.

La testa schiacciata indietro

gli occhi obliqui e tirati

come per la troppa velocità.

Mi sembro uomo proiettile

sparato nello spazio

che vola a mille all'ora

in attesa del bersaglio.

Volo dritto in avanti

in linea rettilinea

senza fare una curva

nessuna deviazione.

Volo incontro al mio bersaglio

nel mio cubo abitacolo

faccio il conto

alla rovescia

in attesa dell'impatto.

Sono nella mia casa

sulla mia poltrona bianca.

Guardo la televisione.

Aspetto che giunga il sonno.

martedì 6 novembre 2007

Lacrime invisibili e amare

Me ne sono accorto proprio stamattina: ovunque io girassi gli occhi (per qualche motivo il disegno tecnico era momentaneamente assente) vedevo donne, ragazze, bambine che, in vece delle solite gonne corte, medie o lunghe a cui ero abituato, vestivano pantaloni.

Voi direte che è cosa normale, che le donne vestono pantaloni da molti anni, e che questa cosa è buona e giusta e che non vi è motivo per cui una donna non possa indossare un bel paio di pantaloni: forse che gli uomini non portano i pantaloni e lo fanno in maniera dignitosissima?

Certo, sono d'accordo e non posso sollevare obiezioni: le donne possono portare i pantaloni e, indubbiamente, li portano.

E allora ecco che, nel tram sovraffollato arrancante sferragliante è tutto un vibrare di sederi enormi, osceni, metafisici nella loro sproporzione; un mare agglutinante di carni inutili, di chilogrammi ridondanti; una massa incalcolabile di gutei devastati dall'informe assalto di ciccia, grasso, cellulite. Un oceano quasi semovente di pantaloni mal tagliati a contenere senza ritegno oceani orribili di sederi di donne ciccione, sfericizzate dalla pastasciutta col pomodoro, dalle poltrone televisive, dall'inamovibilità assoluta che domina la loro vita.

Ma ogni tanto, rarissimamente, nell'oceano dell'oscena pinguedine che tutto rende disarmonico e che tutto contagia come in un lazzaretto in cui la peste si diffonde e macera le carni di malati senza speranza, ecco che, come a salvare questi appestati ormai morti, appare la visione sublime, femminile, agile e balzante di una giovanissima italiana che, fasciata nella sua meravigliosa gonna elegantissima che ricopre glutei perfetti ricavati da ore di palestra meccanica, agilmente su tacchi a spillo sottilissimi d'acciaio sale sul tram con un elastico saltello.

Intorno, con occhi bovini, decine di fanciulle amorfe e con pantaloni alla moda piangono lacrime invisibili e amare,

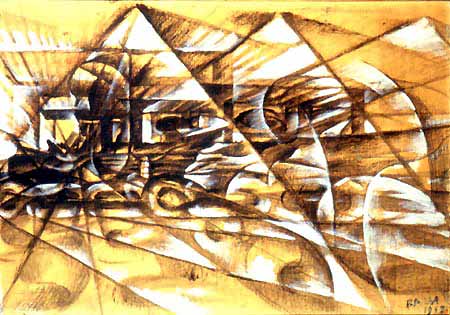

La tomba di Marinetti

E' singolare come di questa sepoltura si trovi pochissimo persino su internet; neppure nel sito del Cimitero Monumentale vi è traccia del poeta e, scorrendo la voce "sepolture famose" o "personaggi illustri" non se ne ricava nessun indizio.

Ho quindi dovuto chiedere negli uffici del cimitero dove il Marinetti sia sepolto: l'impiegato, naturalmente, non sapeva chi Marinetti fosse e ha dovuto consultare il suo archivio.

La tomba è piccola, a terra, si trova nel campo 4, a destra del viale centrale che dal Famedio si diparte perpendicolare verso il centro della necropoli. Una tomba modesta, ricoperta di una lastra di bronzo decorata ai lati con delle greche di sapore vagamente floreale: insieme a Marinetti riposano, nella stessa sepoltura, il padre e la moglie. Mi ha accompagnato, mentre osservavo la tomba, un vago sorriso nell'immaginare quanto al Marinetti una tomba così fatta potesse essere odiosa, con quel sentore di "liberty" che lui disprezzava.

Una tomba piccola quasi anonima, mentre intorno è uno svettare di monumenti d'architettura razionalistica e futurista: strano destino che il fondatore di quel movimento grandioso riposi in una così piccola e anonima sepoltura.

Marinetti morì il 2 dicembre 1944 a Bellagio, proprio nel mezzo del lago di Como: fu sepolto con funerali solenni pochi giorni dopo, mentre a Milano infuriavano i bombardamente alleati che, nel 1942, avevano colpito proprio quello stesso cimitero, con scempio di sepolture e di monumenti funebri.

Sulla tomba una scritta semplice: Filippo Tommaso Marinetti. Poeta.

lunedì 5 novembre 2007

Il battito

Ed ecco, batte ancora di notte una mano sull'uscio di quella vecchia casa deserta che si vede sola laggiù in fondo alla pianura, dietro alla nebbia che sale leggera e copre i rovi e i muri marciti dal tempo e il cancello di ferro battuto. E' un battito che sento ogni sera, ogni volta che arriva la notte, ogni volta che sale la nebbia e cala il silenzio sulla valle e sul fiume.

E' un battere ritmato, distante ma nitido di nocche inquiete sulla porta di legno: lo sento distintamente e non riesco a ignorarlo, lo ascolto e trattengo il respiro, mentre mi rizzo attento sulla vecchia sedia a dondolo su questo terrazzo che vede la valle.

E batte quella mano per chiamare qualcuno che non c'è, che abitò là cent'anni fa, che sedeva su quelle sedie a consumare un pasto solitario fatto di pane e vecchio formaggio.

Sento il battito rimbalzato dalla distanza e rabbrividisco nel freddo d'ottobre, mi stringo nella mia coperta di lana rossa, aguzzo i timpani ormai sordi per sentire se oggi, in questa nuova notte di nebbia, ci sarà una risposta, un segno di vita. Ma so già d'aspettare un suono che non verrà, che non verrà mai, c'è solo quel battito sul legno già marcio di quell'uscio lontano.

E rivedo nei miei occhi ciechi chiari bambini ridenti e allegri sciamare da quella stessa porta in una giornata splendente d'estate e correre a perdifiato verso il fiume... cent'anni fa....